L’Europe, fer de lance de la pêche durable dans le monde

Alors que l’océan est soumis à des pressions croissantes – pollutions d’origine terrestre, réchauffement climatique, préservation des ressources… -, l’Europe s’impose comme l’un des moteurs mondiaux de la pêche durable. Avec près de trois millions de tonnes de poissons pêchés en 2021 et forte d’une flotte de plus de 70 000 bateaux[1], l’Union européenne pèse lourd dans l’économie halieutique mondiale. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout sur le terrain de la durabilité qu’elle se distingue.

L’Europe, précurseur de la pêche durable

L’engagement de l’Europe en faveur d’une pêche respectueuse des ressources et des écosystèmes ne date pas d’hier. Dès 1983, elle s’est dotée d’une Politique Commune de la Pêche (PCP), dont la philosophie a été progressivement renforcée à travers plusieurs réformes majeures. Cette politique vise à garantir la durabilité biologique, économique et sociale de la pêche dans l’Union. Plusieurs principes structurants ont servi de clé de voûte à ce cadre règlementaire : prise de décision s’appuyant sur des travaux scientifiques, régionalisation des mesures, ou encore réduction de la capacité de pêche.

Si la PCP s’est d’abord construite autour d’enjeux économiques, sa force a été de se transformer progressivement pour intégrer des préoccupations fondamentales comme la préservation des ressources halieutiques et la protection de l’environnement. C’est dans cette logique qu’elle a fait l’objet d’une révision majeure en 1992, dans le sillage de l’adoption de la directive Habitats-Faune-Flore. Autre ajustement plus récent, la réforme de 2013 marque un tournant structurant puisqu’elle introduit l’ambition d’exploiter tous les stocks à des niveaux durables selon la mesure du Rendement Maximum Durable (RMD), en s’appuyant sur des plans de gestion par pêcherie et par bassin maritime, dotés d’objectifs mesurables.

Concrètement, quelles mesures ont permis d’engager la pêche européenne sur la voie d’une plus grande durabilité ? Les directives « Habitats Faune Flore » et « Oiseaux » constituent la clé de voûte de la politique européenne en matière de biodiversité. Elles sont d’ailleurs à l’origine du réseau Natura 2000 sur terre et en mer, qui comprennent donc ses aires marines protégées. Définies par le Code de l’environnement, les AMP sont des espaces délimités en mer répondant à des objectifs particuliers de protection de la biodiversité marine et encourageant la gestion durable des activités maritimes (pour plus d’informations : comprendre les aires marines protégées).

Autre mesure emblématique de cette pêche plus durable : l’instauration d’une politique de quotas. S’appuyant sur des données scientifiques robustes, ils sont fixés annuellement et traduisent la volonté de concilier exploitation raisonnée et régénération des populations marines (pour en savoir plus : quotas de pêche : quand limiter rime avec préserver).

On peut également songer à l’introduction de l’obligation de débarquement, imaginée pour limiter les rejets. Celle-ci impose que toutes les captures d’espèces réalisées par des navires de l’Union ou dans les eaux de l’Union, qui font l’objet de limites de captures ou soumises à des tailles minimales pour le cas de la Méditerranée, doivent être ramenées et conservées à bord des navires, enregistrées et débarquées.

Enfin, l’Europe renforce régulièrement sa politique de contrôle de la traçabilité des pêches, comme en témoigne le règlement adopté par le Parlement le 7 octobre 2023 et portant sur la révision du système de contrôle de la pêche. Un texte qui impose la déclaration électronique de toutes les prises réalisées par des navires de l’UE.

Un bon élève en matière de pêche durable

Les résultats obtenus par l’Europe sont significatifs. D’après les données récentes de la FAO, 75,8 % des stocks évalués dans les eaux européennes (zone Atlantique Nord-Est) le sont dans des limites biologiquement viables. Une performance qui tranche avec la situation mondiale : en 2021, seuls 64,5% des stocks marins dans le monde étaient exploités à un niveau biologiquement durable (source : FAO, 2025). Ce chiffre est d’autant plus important qu’il contraste fortement avec certaines régions où la surexploitation atteint des niveaux critiques : en zone Pacifique tropicale Est par exemple, moins d’un stock sur trois est considéré comme durable.

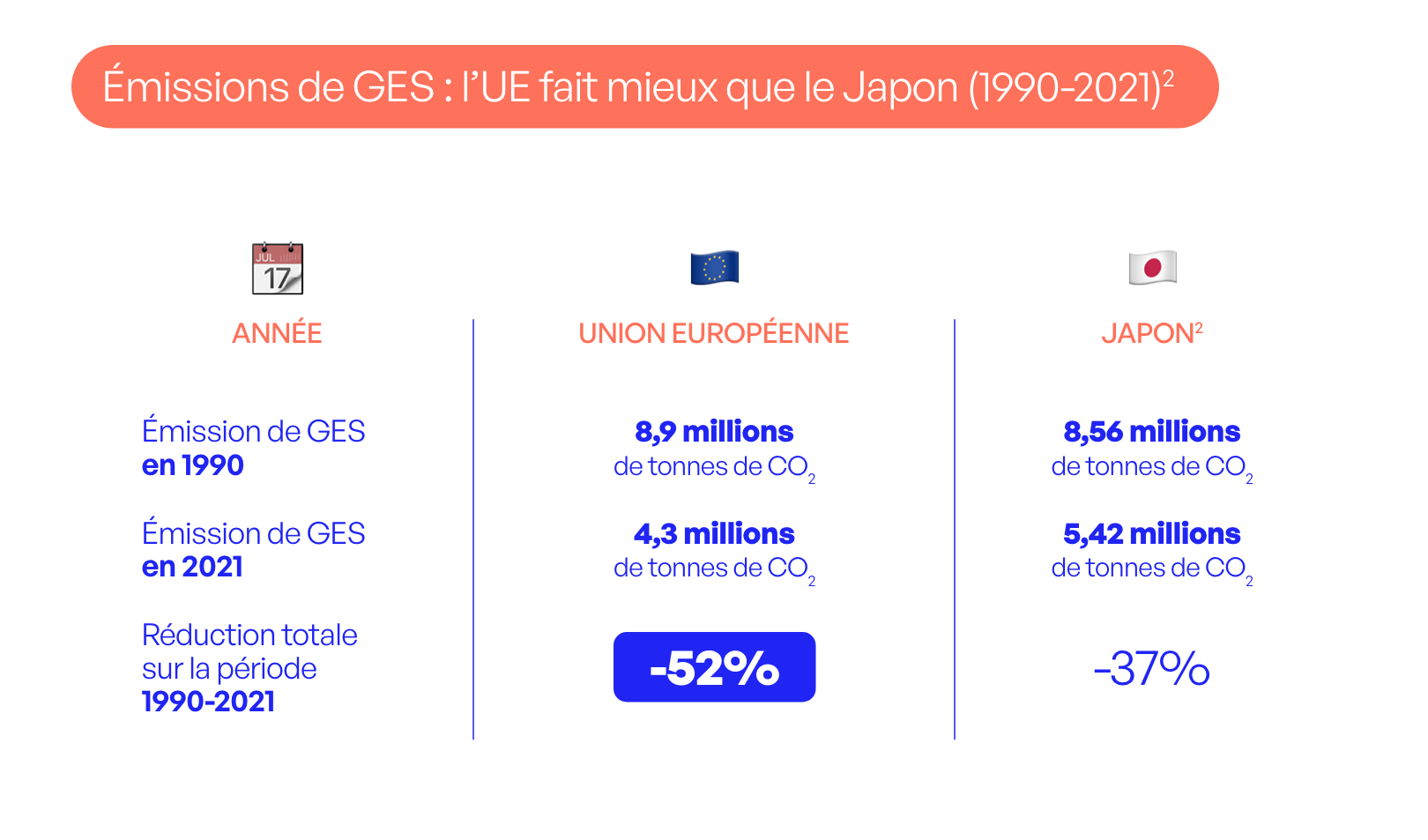

En outre, depuis 1990, le secteur de la pêche en Europe a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 50 % (source : UNFCCC).

Malgré ces avancées, des défis persistent, comme par exemple le besoin d’améliorer la collecte de données scientifiques, indispensable à une gestion réactive, précise et adaptée. En parallèle, la modernisation des flottes et l’intégration de technologies vertes doivent être accélérées grâce à des leviers de financement mieux ciblés.

La nécessité de partager les bonnes pratiques

La construction d’une pêche durable à l’échelle mondiale n’aura pas lieu sans une coopération accrue entre les pays. Forte de ses avancées en la matière, l’Europe collabore avec des pays du Sud afin de diffuser des pratiques plus durables. Ainsi en avril 2025, plusieurs pays de l’Union européenne ont signé un accord important avec la Guinée-Bissau. En vertu de cette convention, les navires espagnols, grecs, français, italiens ont le droit de pêcher dans les eaux bissau-guinéennes jusqu’en 2029. En contrepartie, l’Union européenne s’est notamment engagée à investir 4,5 millions d’euros pour soutenir la gestion durable des pêcheries en Guinée-Bissau et les communautés de pêcheurs locales. En plus de la contribution européenne, les armateurs devront s’acquitter de redevances de licence et de droits de capture auprès de l’administration bissau-guinéenne.

Autre priorité, la lutte contre la pêche illicite, phénomène de masse, qui représente 20 % de la pêche mondiale[3] . La France, très engagée sur le sujet, est signataire des principaux textes, que ce soit l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port (AMREP/PSMA), l’Accord du Cap ou encore la Convention 188. A contrario, la Chine est régulièrement pointée du doigt comme principal acteur de cette pêche non déclarée et non réglementée.[4]

L’Europe a su bâtir, pas à pas, un modèle de pêche durable fondé sur la science, l’innovation, le droit et la coopération. Si des marges de progression subsistent, l’UE reste aujourd’hui en tête des régions halieutiques les plus responsables. Mais cette réussite ne peut rester isolée : la transition vers une pêche plus durable doit être collective, équitable et mondiale. L’Union européenne, par son expérience, ses outils et ses engagements peut et doit continuer à entraîner le reste du monde dans cette dynamique.

[1] Fiches thématiques du Parlement européen.

[2] Rapport de l’UNCTAD, Transition énergétique des flottes de pêche : opportunités et défis pour les pays en développement.

[3] La comparaison avec le Japon est pertinente à deux égards : il s’agit d’un pays présentant un développement économique important, il fait partie des poids lourds sur la scène halieutique mondiale, et les niveaux d’émissions de départ (1990) sont à des niveaux équivalents à ceux de l’UE.

[4] Pêche illégale : le SOS de la Fondation de la mer, Ouest France, 7 novembre 2024.