En France, la pêche est une activité étroitement encadrée. L’objectif : assurer une exploitation durable des ressources halieutiques tout en protégeant les écosystèmes marins. Pour y parvenir, des systèmes de contrôles stricts ont été mis en place combinant réglementation, technologie et inspections de terrain. Immersion dans le contrôle des pêches.

L’Union Européenne au cœur du dispositif de contrôle

Le cadre légal qui régit la pêche en France est d’abord défini à l’échelle européenne, au travers de la Politique Commune de la Pêche (PCP). Ce règlement et les textes associés fixent des règles essentielles pour concilier activité économique et préservation des écosystèmes marins, par le biais de mesures comme :

- Des quotas de capture, qui déterminent les volumes de poissons pouvant être pêchés pour garantir la pleine productivité des stocks ;

- Les tailles minimales de capture, interdisant le prélèvement de poissons trop petits, afin de garantir leur reproduction ;

- L’obligation de débarquer toutes les captures d’espèces réglementées ;

- Des mesures techniques définissant les engins, les zones et les périodes autorisés à la pêche ;

- Les normes de commercialisation, de traçabilité et d’étiquetage, pour assurer la qualité des produits tout au long de la filière et informer les consommateurs de l’origine du poisson et de son mode de production ;

- Des systèmes électroniques pour assurer la transmission des données aux autorités pour garantir la conformité aux règles de la PCP.

L’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) assure l’harmonisation de l’application de ces règles et coordonne les actions de surveillance entre les États membres.

Simple jusque-là. Mais à l’échelle nationale, les choses se complexifient, car au regard du principe de subsidiarité, c’est bien la France qui est principalement responsable des contrôles sur son territoire.

En France, une surveillance multi-acteurs

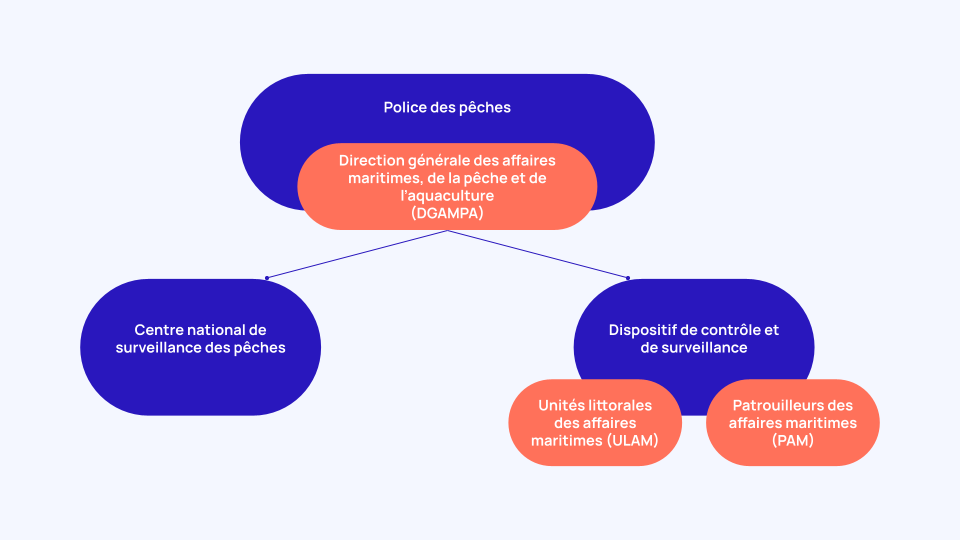

En France, le contrôle des pêches est assuré par plusieurs institutions qui travaillent de concert pour garantir le respect des règles :

- La Direction Générale des Affaires Maritimes, de la Pêche et de l’Aquaculture (DGAMPA), qui élabore les stratégies de contrôle et supervise les opérations ;

- Le Centre National de Surveillance des Pêches (CNSP), qui pilote les inspections en mer et coordonne les moyens aériens et maritimes ;

- Les unités littorales des affaires maritimes (ULAM) et les patrouilleurs des affaires maritimes (PAM), chargés des contrôles sur le terrain ;

- Les douanes et la gendarmerie maritime, qui effectuent des vérifications lors des débarquements dans les ports.

Des agents de la police environnementale (Office Français de la Biodiversité) peuvent également mener des contrôles sur les activités de pêche.

Ce dispositif est renforcé par des Plans de Déploiement Communs (PDC), qui ciblent des zones stratégiques comme la Manche, la mer du Nord et le golfe de Gascogne.

Ainsi, en moyenne, ce sont 2 300 contrôles à terre, 1 500 contrôles en mer et une cinquantaine de contrôles aériens qui sont réalisés par an (source DGAMPA).

Ce maillage d’autorités et de moyens garantit une surveillance continue, depuis la mer jusqu’aux ports.

Les nouvelles technologies au service du contrôle des pêches

Les avancées technologiques ont révolutionné la surveillance des pêches :

- Le journal de bord électronique : les pêcheurs sont passés à la dématérialisation depuis de nombreuses années (bien avant que chaque citoyen doive remplir sa déclaration d’impôts en ligne). Ils consignent ainsi tous les jours leurs temps et zones de pêche, les espèces et volumes qu’ils capturent.

- Les systèmes de positionnement par satellite (VMS) permettent de suivre l’activité en temps réel des navires de plus de 12m, vérifiant qu’ils respectent bien les zones de pêche autorisées, en fournissant à intervalles réguliers des données sur leur position, leur route et leur vitesse aux autorités de contrôle ;

- La surveillance vidéo à bord, incluant des caméras et des capteurs, est expérimentée sur certains bateaux pour enregistrer les activités de pêche et garantir la conformité des captures ;

- Les drones, également en cours d’expérimentation, offrent une capacité de surveillance accrue notamment dans les zones difficiles d’accès.

Ces outils permettent de mieux détecter les infractions et de cibler les contrôles sur les navires à risque. Ils viennent compléter le travail de terrain des autorités. En mer, les inspections sont menées par la Marine nationale, les Affaires maritimes et la gendarmerie maritime qui vérifient en temps réel les activités de pêche, la conformité des équipements et le respect des zones de pêche autorisées et des quotas.

À quai et dans les ports, les Douanes et les Affaires maritimes inspectent les débarquements, contrôlent les captures et s’assurent de leur traçabilité. Enfin, sur les marchés, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vérifie le respect des normes sanitaires et de traçabilité.

DES SANCTIONS DISSUASIVES POUR GARANTIR LE RESPECT DES RÈGLES

Le respect des règles est garanti par des sanctions strictes en cas d’infraction, ou de refus de contrôle :

- Des amendes pouvant aller jusqu’à 22 500 euros ;

- Des peines allant jusqu’à six mois de prison ;

- Des suspensions de licence ou la confiscation du matériel de pêche.

- Un système de points comme pour le permis de conduire, mais à l’inverse toute sanction s’accompagne d’un gain de points

Grâce à ces dispositifs, la France fait figure d’exemplarité en termes de pêche durable. Le nombre d’autorités impliquées dans le contrôle des pêches et le développement de dispositifs techniques pour surveiller le respect des règles édictées témoigne de la volonté de protection de la ressource marine et la garantie de produits de qualité pour le consommateur.