Chaque année, une cinquantaine de pêcheurs et de scientifiques embarquent pour une expédition hors normes à bord du Thalassa. Objectif : scruter la quantité de poissons et son évolution pour assurer une pêche durable. Cap sur le golfe de Gascogne avec la mission PELGAS. A bord, Erwan Duhamel, halieute à la station Ifremer de Lorient, chef de mission de la campagne, coordonne les opérations.

PELGAS : une campagne clé pour l’avenir des pêches

Lorsque Erwan Duhamel a rejoint pour la première fois la campagne PELGAS en 2002, il n’était encore qu’un stagiaire. Plus de vingt ans après, il copilote cette expédition scientifique d’envergure extraordinaire. L’enjeu est de taille : en 31 jours, il faut collecter un maximum de données pour évaluer la biomasse d’espèces données, c’est-à-dire la quantité de poissons et leurs différentes caractéristiques (espèce, sexe, taille, poids, parasites, maturité sexuelle). Puis analyser ces données afin de mieux comprendre les fluctuations des populations de poissons d’une année sur l’autre. A la clé, le précieux “indice d’abondance”, qui permet in fine d’émettre un avis scientifique sur les quantités de pêche envisageables pour l’année suivante.

De la mer aux institutions européennes

Organisée par l’Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) dans le cadre du programme national de collecte de données halieutiques, cette campagne répond à une obligation définie par l’Union européenne. Son objectif ? Étudier les petits pélagiques, ces poissons qui vivent proche de la surface, dans le golfe de Gascogne (PEL-GAS, sardine, anchois, chinchard, etc.). Une mission similaire est menée simultanément au Portugal, en Espagne, en Irlande et au Royaume-Uni. Tous les ans, les scientifiques de ces pays se réunissent pour harmoniser leurs protocoles et s’assurer de la cohérence des données, depuis Gibraltar jusqu’au nord de l’Écosse, en tenant compte des spécificités locales.

Les données recueillies par les scientifiques sont ensuite transmises aux groupes de travail internationaux du CIEM (Conseil International pour l’Exploitation de la Mer), qui formulent des avis scientifiques pour les décideurs politiques. « Nous fournissons des avis scientifiques. Nous ne sommes pas là pour dire aux pêcheurs ce qu’ils ont le droit de pêcher », souligne Erwan. « Nous indiquons les quantités qu’il est raisonnable de capturer pour garantir la pérennité des stocks dans 5, 10 ou 15 ans. Les ministres décident ensuite s’ils suivent ces recommandations. Et ces dernières années, ils les prennent de plus en plus en compte. »

Le golfe de Gascogne, lieu d’étude stratégique

Pourquoi cette zone est-elle au cœur des recherches ? Parce que le golfe de Gascogne est un pilier de la pêche française, en particulier pour la sardine et l’anchois. La sardine, pêchée par les flottilles françaises et espagnoles, représente chaque année 30 à 35 000 tonnes de captures, en faisant l’espèce la plus débarquée en frais sur la côte atlantique française. L’anchois reste également l’une des principales espèces pêchées, bien que sa consommation ait tendance à diminuer en France.

Mais ces ressources varient d’une année sur l’autre. L’exemple le plus marquant reste 2005, une année noire pour l’anchois dont la population avait chuté à un niveau critique, entraînant une interdiction de pêche pendant cinq ans. Si cette décision a permis aux stocks de se reconstituer, elle a aussi eu des répercussions économiques lourdes sur toute la filière et des pertes de marchés qui ne peuvent encore aujourd’hui être retrouvées. D’où l’importance de mieux comprendre et anticiper les facteurs qui influencent l’évolution des espèces, afin de garantir une gestion durable et d’éviter de telles crises à l’avenir.

Pour envisager d’exploiter une ressource, il faut donc qu’elle soit suffisamment abondante. Pas question de pêcher des poissons trop jeunes, trop petits, ou trop peu nombreux ! On l’aura compris, veiller sur les espèces est dans l’intérêt de tous. Alors à bord, on ne se ménage pas.

Scientifiques et pêcheurs, un partenariat fructueux

Navire de recherche de 75 mètres, mis à l’eau en 1996 et propriété de l’Ifremer le Thalassa accueille une cinquantaine de personnes, réparties entre scientifiques et marins.

La mission des premiers : collecter des données, et les enregistrer rigoureusement au fur et à mesure. Ce sont 24 personnes réparties en quatre laboratoires qui s’affairent sans relâche pendant deux semaines, avant qu’une deuxième équipe prenne le relais. Tous les jours, voire même la nuit, selon le laboratoire auquel elles sont rattachées :

- Le laboratoire acoustique : équipés de sondeurs, ses membres détectent en temps réel la présence de bancs de poissons et donnent le feu vert pour la mise en pêche.

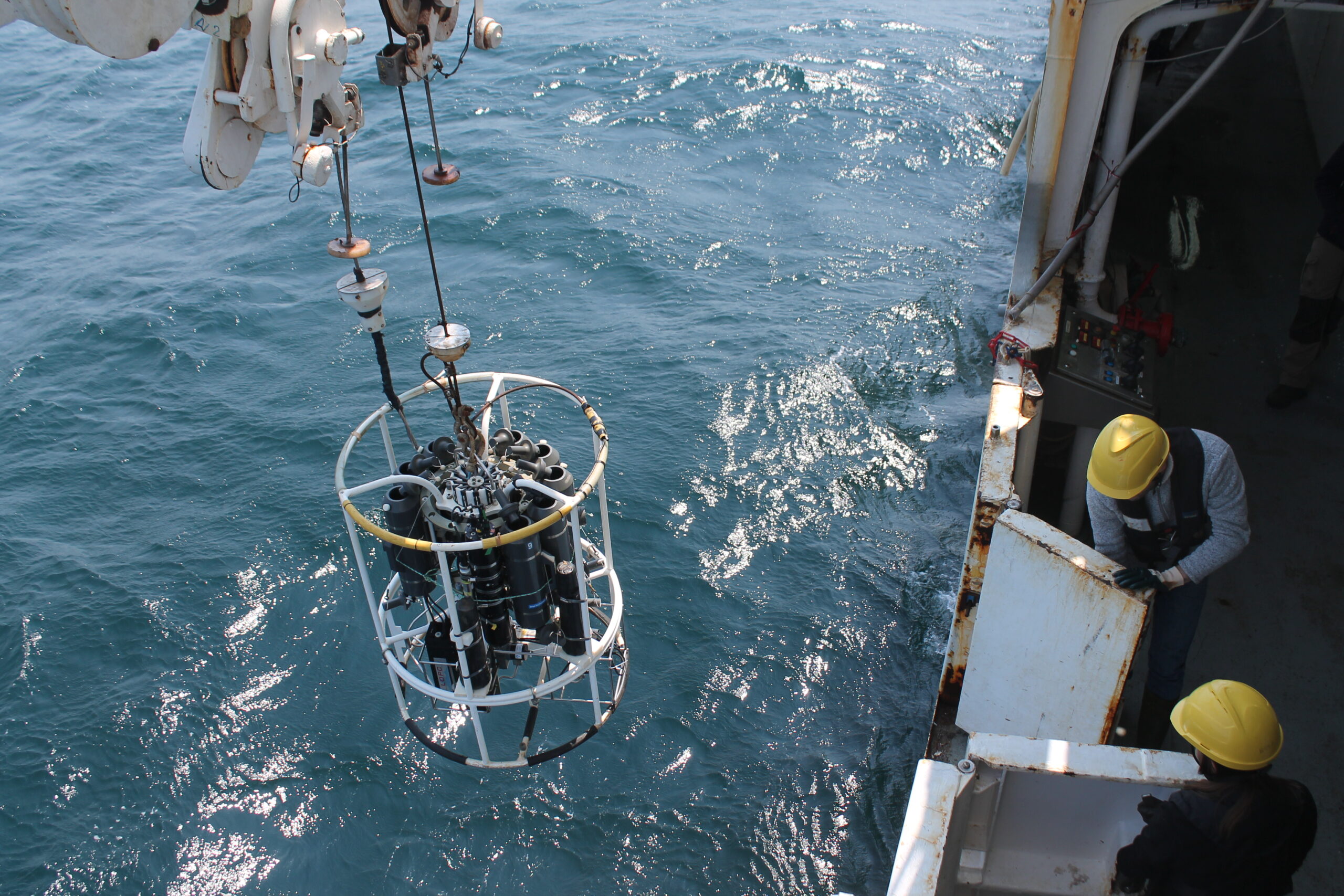

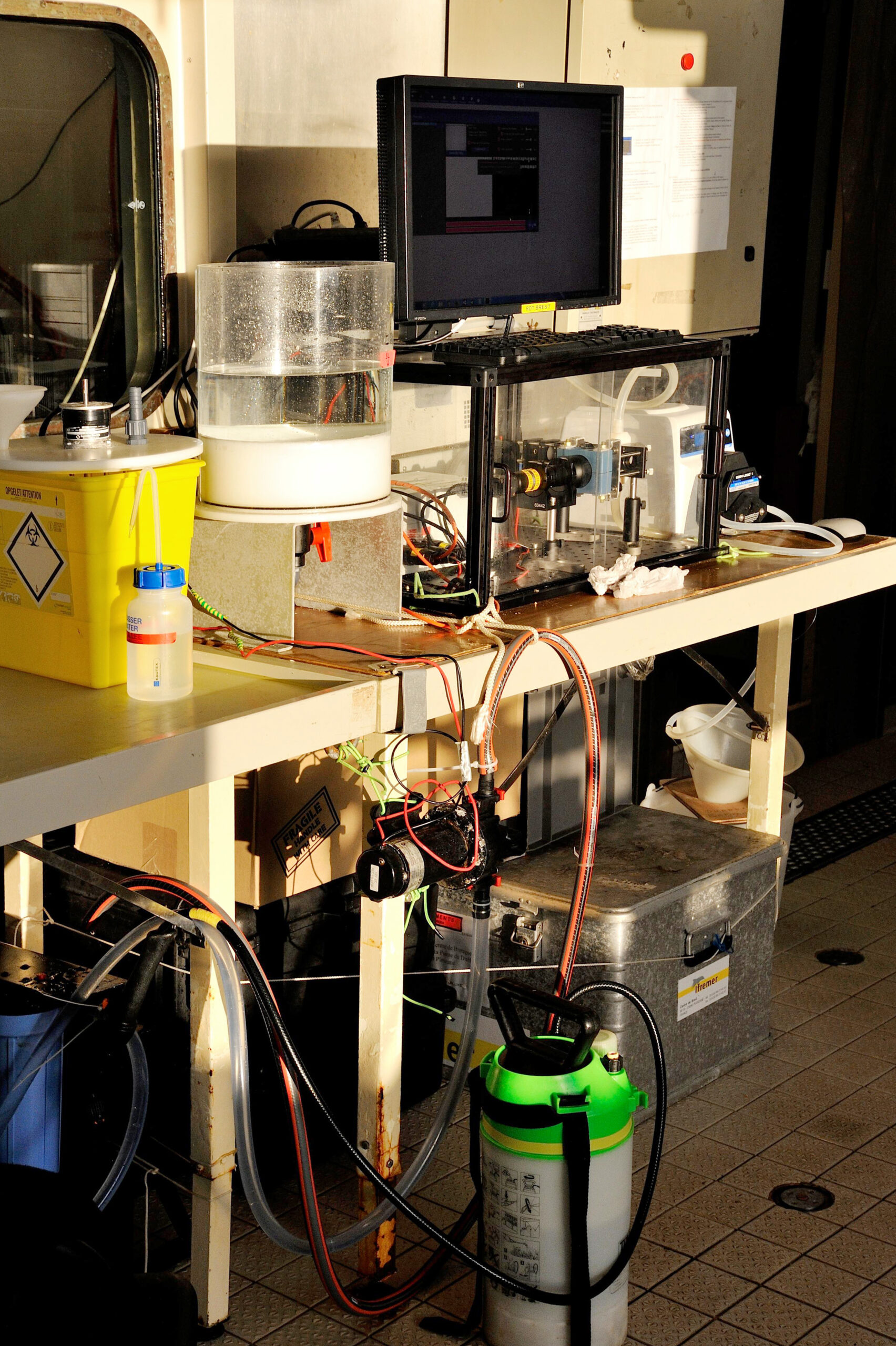

- Le laboratoire hydrologique : il cartographie, recense et compte les œufs de sardine et anchois, et analyse l’environnement marin dans sa globalité : température de l’eau, plancton, paramètres physico-chimiques…

- Le laboratoire pêche : ses membres se chargent de trier les poissons pêchés. Leur expertise leur permet d’identifier l’espèce, le sexe, la maturité sexuelle, les parasites et le taux d’engraissement. Elle est également capable d’estimer leur âge grâce au prélèvement de l’otolithe, une petite pierre logée dans leur oreille interne.

- Le laboratoire des prédateurs supérieurs : mammifères, oiseaux… mais aussi déchets et tout ce qui flotte à la surface de l’eau entrent dans son champ d’étude.

Pendant que les scientifiques enchaînent les prélèvements et les analyses, les marins assurent la navigation, la mise en pêche et l’entretien du navire.

Autres contributeurs essentiels : les pêcheurs professionnels, qui suivent le sillage du Thalassa depuis leur propre navire pour réaliser les échantillons. Grâce à leur expertise du terrain, ces derniers épaulent les équipes de recherche permettant ainsi un calcul plus précis de l’indice d’abondance des espèces. Ce partenariat ne bénéficie pas seulement à la science : il offre aussi aux pêcheurs une précieuse opportunité de prospection pour la saison à venir. Où se trouvent les bancs de poissons ? Dans quelle direction migrent-ils ? À quelle profondeur et en quelle quantité ? Autant de données cruciales pour une gestion durable des ressources halieutiques. Un véritable échange gagnant-gagnant, sur le court terme comme sur le long.

À bord, les scientifiques dégagent les premières tendances avant même de rentrer à terre. Parmi les constats saillants de la campagne PELGAS, Erwan cite la diminution de la croissance des sardines, dont le poids a été divisé par deux en 25 ans pour les jeunes individus. L’hypothèse principale ? Une évolution du plancton, leur nourriture de base, dont la valeur nutritive aurait baissé avec les changements environnementaux. Autre interrogation pour l’année à venir : l’impact des pluies exceptionnelles de 2024 sur l’océan qui ont apporté énormément d’eau douce en mer. Réponse lors de la prochaine campagne PELGAS.

La campagne PELGAS en chiffres :

- 31, nombre de jours passés en mer

- Une 50aine, nombre de personnes à bord

- 50% de scientifiques

- 50% de marins

- 75m, la longueur du Thalassa

- x0,5 depuis le début de la campagne en 2000, le poids moyen des sardines a diminué de moitié