Entre protection de la biodiversité et activités humaines responsables

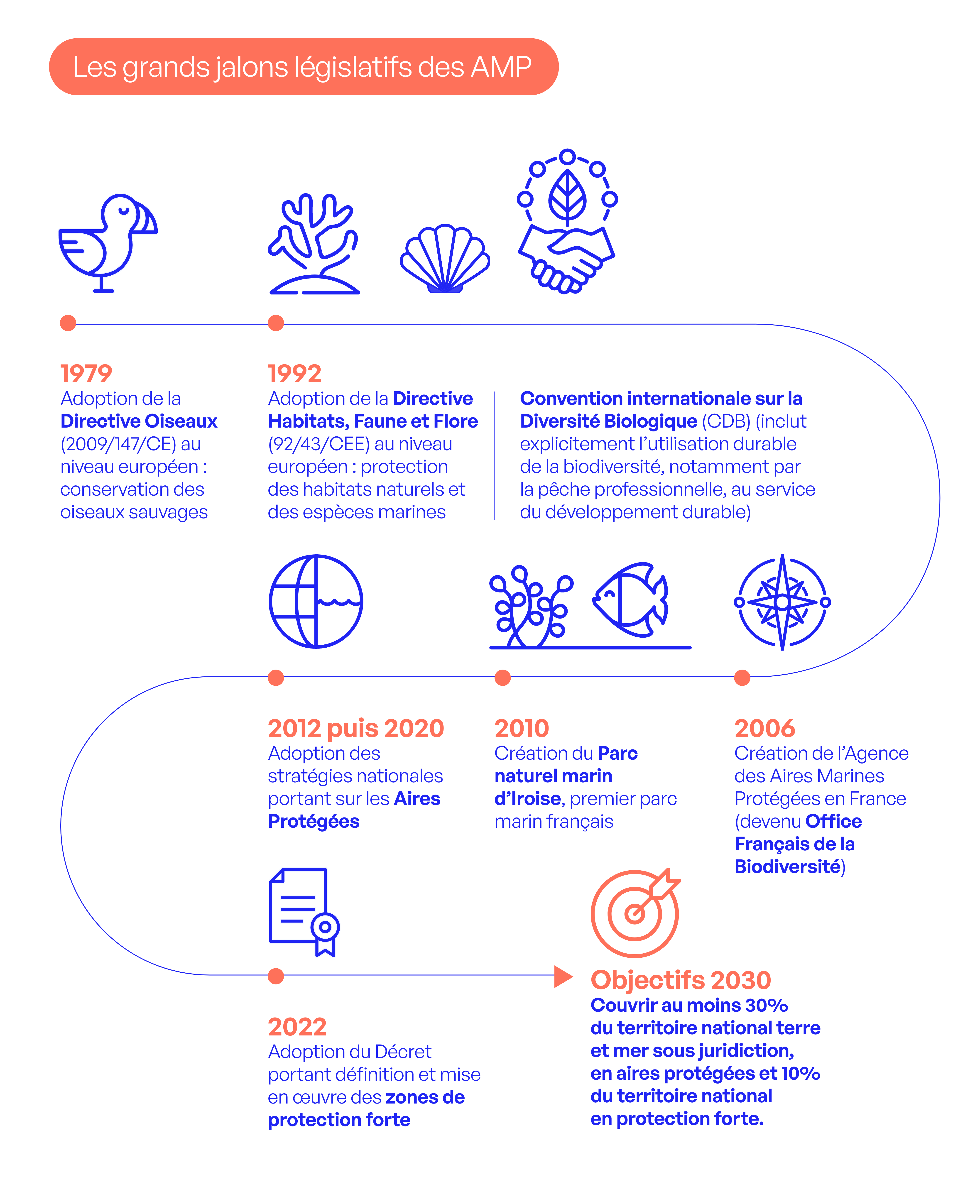

Les aires marines protégées (AMP) sont des zones stratégiques pour la préservation de la biodiversité marine, mais aussi des espaces où les activités humaines doivent s’adapter afin de se faire plus durables. En France, ces espaces sont définis par le Code de l’environnement, en application des objectifs issus des directives européennes et de la Convention internationale sur la Diversité Biologique (CDB). Vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont la filière pêche interagit avec ces AMP ? Laissez-vous guider : fondements légaux des AMP, types de zones règlementées, efforts fournis par les pêcheurs pour concilier leur métier et la préservation des écosystèmes… Toutes les réponses à vos questions sont ci-dessous.

Une aire marine protégée, c’est quoi ?

Il n’existe pas de définition internationale uniforme d’une AMP. Globalement, les AMP sont des espaces délimités en mer qui répondent à des objectifs particuliers de protection de la biodiversité marine et qui favorisent la gestion durable des activités maritimes qui s’y déroulent.

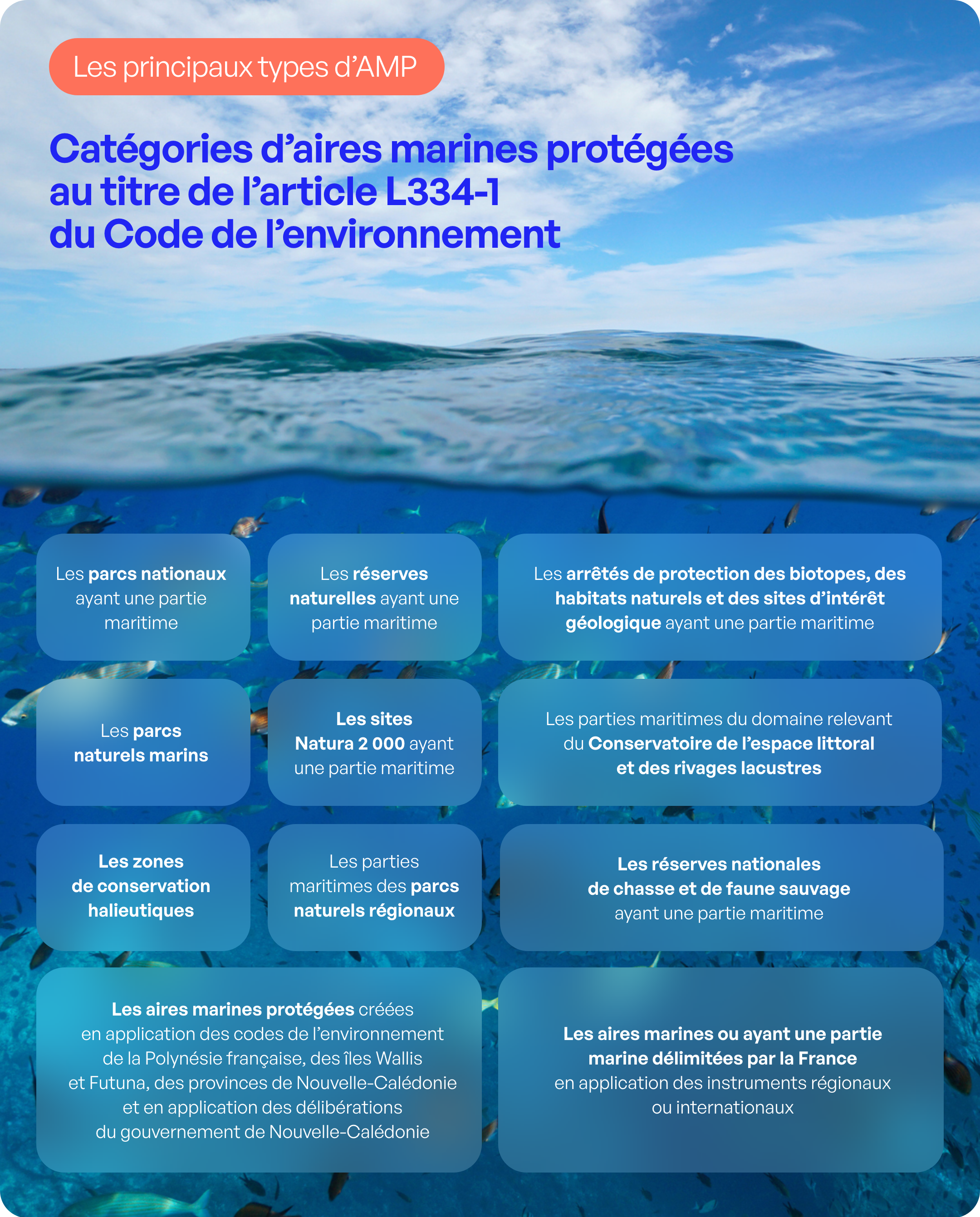

En France, les AMP se caractérisent par leur grande diversité. Le Code de l’environnement recense onze grandes catégories d’aires marines protégées. La plupart des AMP permettent de concilier les enjeux de protection et le développement durable d’activités. Leurs modes de gouvernance associent le plus souvent les usagers, les élus, les experts, etc. à la gestion de l’espace marin identifié. L’État dispose ainsi d’outils susceptibles de s’articuler sur un même territoire et de se combiner par mer régionale, pour la formation d’un réseau cohérent d’AMP.

France… terre d’AMP

Grâce à sa présence dans tous les océans, la France possède le deuxième domaine maritime au monde après les Etats-Unis : elle possède ainsi une biodiversité exceptionnelle à préserver. Elle se distingue par un réseau d’ AMP couvrant plus d’un tiers de ses eaux, soit une superficie supérieure à celle de son territoire terrestre. Ainsi, notre pays joue un rôle clé dans la préservation des écosystèmes marins, dans l’hexagone comme dans ses territoires d’outre-mer, qui abritent des habitats uniques et des espèces emblématiques.

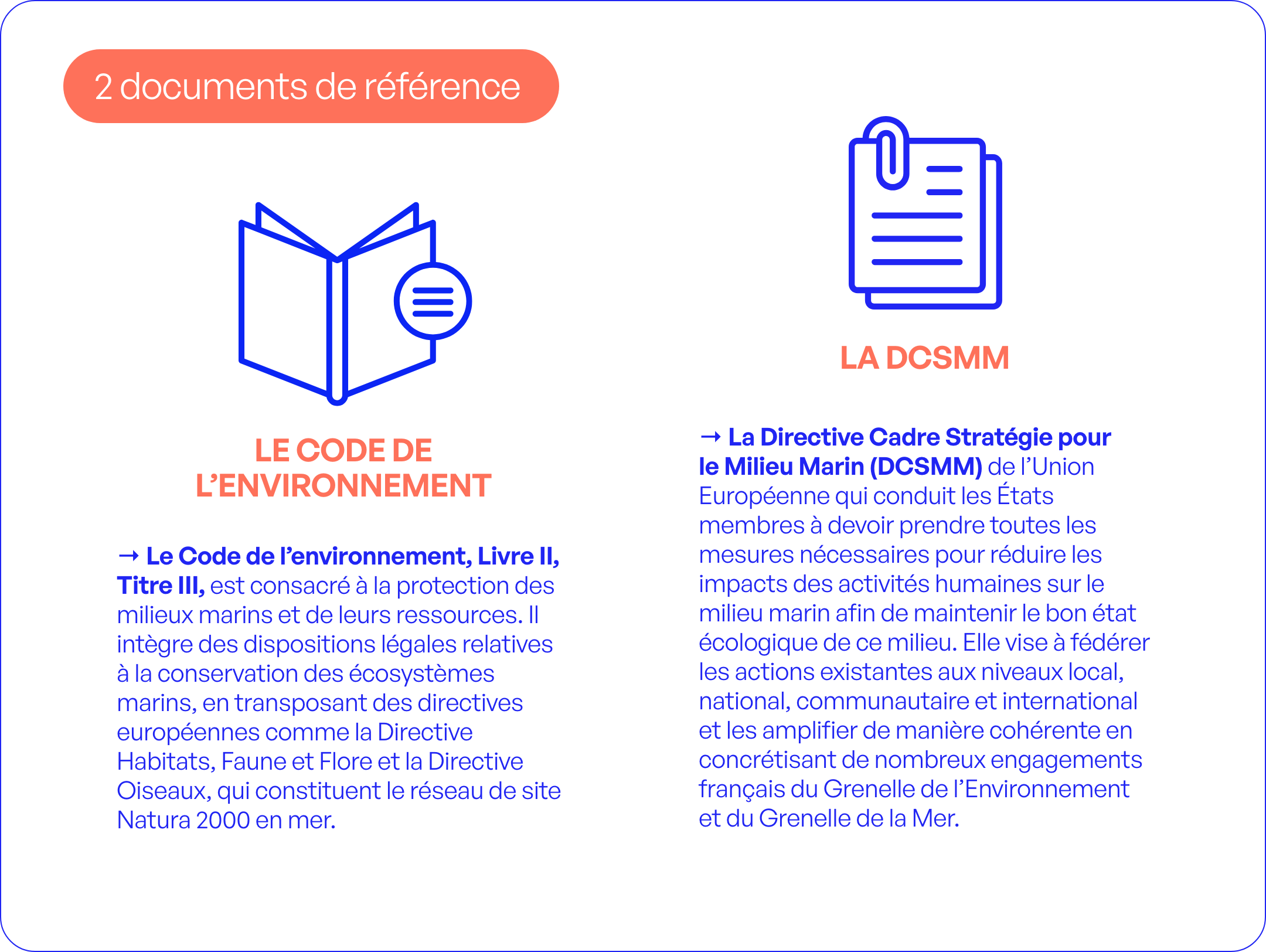

Un cadre légal bien défini

En France, les AMP sont des outils de protection environnementale inscrits dans un cadre légal très strict, qui reflète pleinement les engagements européens pris par notre pays.

Des AMP aux objectifs variés

Le saviez-vous ? Il existe plusieurs types d’AMP… et chaque AMP est définie au regard des enjeux locaux de protection, et ne peut donc répondre qu’à des objectifs spécifiques ! La France compte donc 11 catégories d’AMP, qui sont le reflet de cette diversité. Si les AMP sont fréquemment perçues comme des zones d’exclusion totale pour les activités humaines, la réalité est plus nuancée, car des activités de pêche peuvent être autorisées au sein de ces AMP dans la mesure où elles sont jugées compatibles avec les enjeux ayant conduits à désigner chaque AMP. On distingue donc un gradient de protection allant…

Idée reçue : il n’existe pas un seul type d’AMP, et le seul mot « protection » ne peut être synonyme d’interdiction. L’objectif est une utilisation durable, y compris par les activités de pêche, de la biodiversité marine.

Ainsi, en France, la réglementation permet de maintenir des activités humaines, dont la pêche, si elles respectent les objectifs de conservation. Les AMP n’imposent pas de restrictions uniformes. Allons plus loin dans les différents types d’AMP existants…

A noter : pour déterminer s’il est possible ou non de poursuivre une activité de pêche dans une AMP, on mène ce que l’on appelle des ARP : « analyses risque pêche », qui portent sur l’étude, au cas par cas, du risque de porter atteinte aux objectifs de conservation des habitats et/ou espèces par les engins de pêche. Comme toute activité humaine qui font l’objet d’évaluation d’une évaluation des incidences (Article L.414-4 du code de l’environnement), ces ARP, qui reposent sur une méthode élaborée par le Muséum National d’Histoire Naturelle, l’Ifremer et l’Office Français de la Biodiversité, permettent d’apprécier l’impact (avéré ou non) des activités de pêche à l’échelle d’une zone donnée, et de mettre en place en conséquence des mesures de gestion adaptées aux enjeux de conservation.

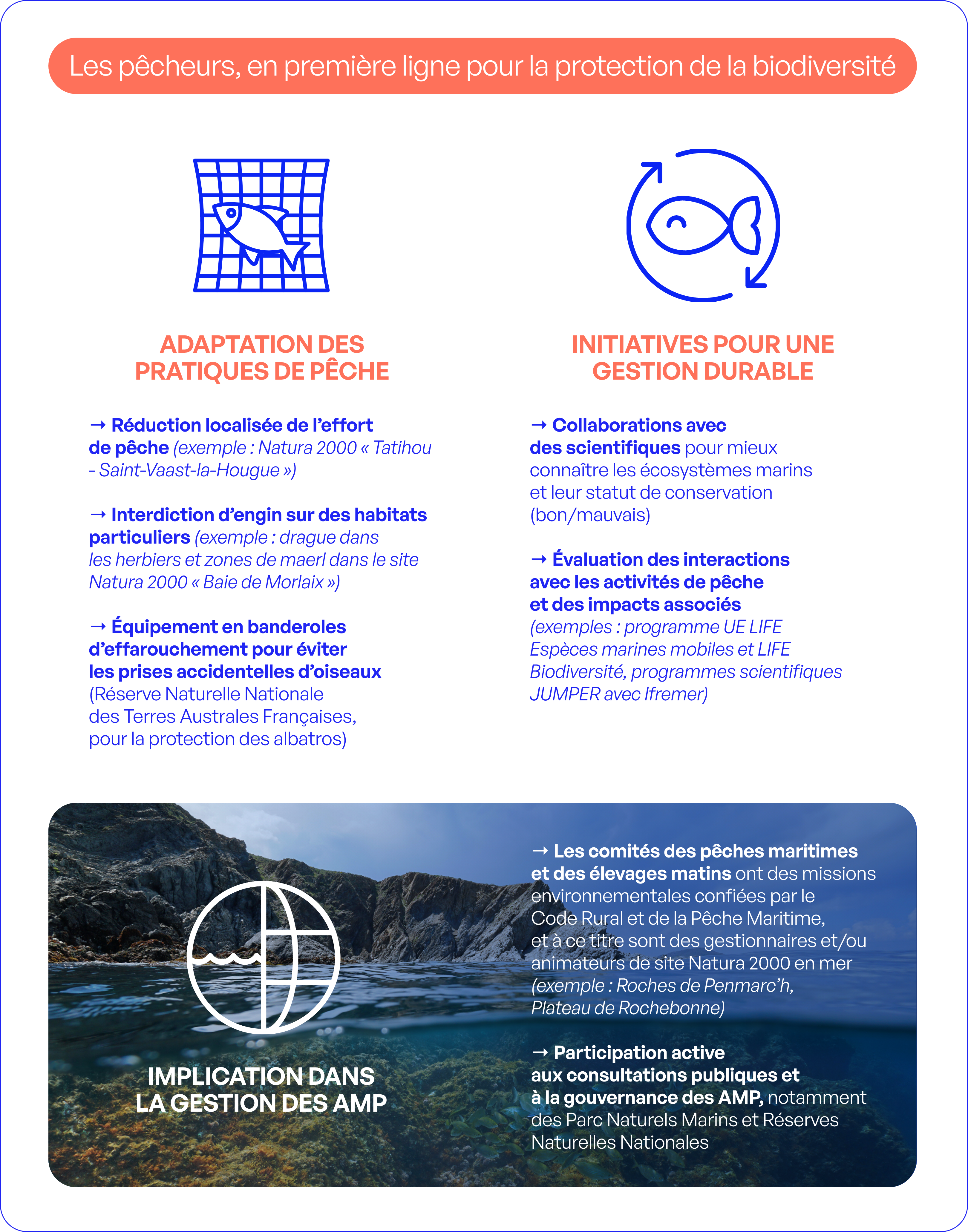

Les pêcheurs, acteurs responsables et gestionnaires des AMP

Comment concilier “conservation” et “exploitation” ? Ici, point de dilemme ! Au quotidien, les pêcheurs jouent un rôle clé dans la gestion de la ressource : ils montrent leur engagement pour une pêche durable respectueuse de la biodiversité marine.

Les AMP ne sont pas des outils uniformes : elles constituent des solutions adaptées à des enjeux spécifiques. Pour en savoir plus sur ces zones protégées, consultez notre article “Les Aires Marines Protégées à l’épreuve de la pêche : concilier conservation et exploitation”.

Sources :

- Legifrance

- Union Européenne (eur-lex.europa.eu)

- Ministère de la Transition Ecologique de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche

- Ministère de la Transition Ecologique de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche

- Dossier de presse « Les Aires Marines Protégées » (2022, Ministère de la Transition Ecologique)