Derrière les clichés : le quotidien méconnu des pêcheurs de thon tropical

Souvent associée à l’image d’Épinal de l’homme robuste affrontant les éléments dans des conditions précaires, la pêche en mer est perçue depuis longtemps comme profondément austère. Le grand public reste peu au fait de la réalité du métier de pêcheur. Cette méconnaissance donne lieu à de nombreux préjugés concernant le salaire, les conditions de travail ou encore les perspectives d’évolution inhérentes à ce métier. Pour nous éloigner des idées reçues, plongeons dans les eaux profondes d’un métier en pleine mutation !

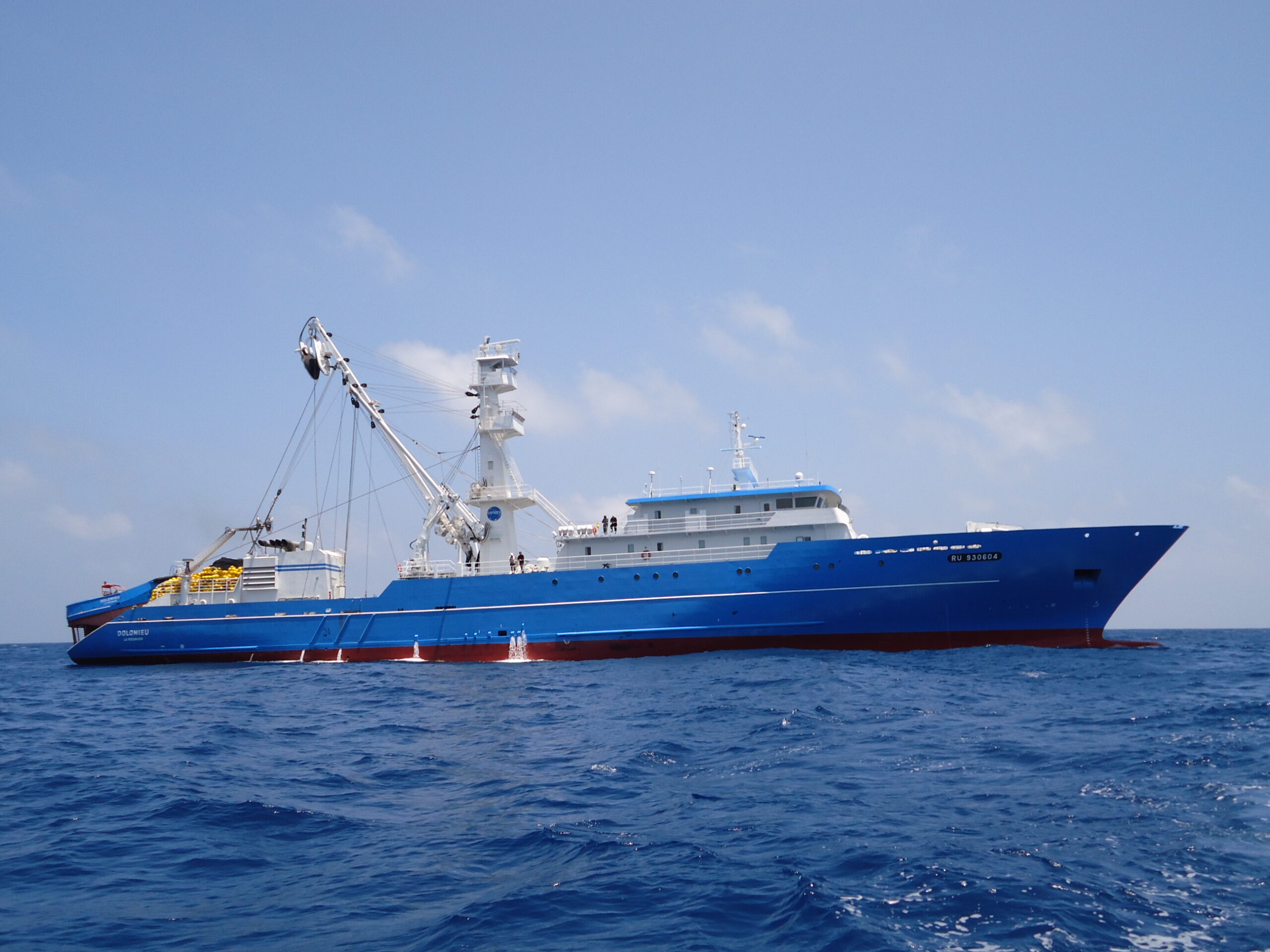

Pour rester attractive, l’industrie de la pêche s’est adaptée aux évolutions technologiques, économiques et sociales. Le métier de pêcheur se réinvente donc constamment, offre plus de confort, des salaires plutôt attractifs et tente de diversifier ses équipes.

Un temps de travail repensé, alternant intensité et équilibre

Un des aspects les plus mal compris du métier de pêcheur est sans doute son rythme de travail. Dans le cas spécifique de la pêche au thon tropical, représentée par des armements comme la CFTO (Compagnie Française du Thon Océanique), le temps de travail est particulièrement structuré. Pierre-Alain Carré, Directeur de la CFTO, nous éclaire sur cette réalité : « Le marin pêcheur quitte la France pour une durée de 8 semaines, avec un temps de travail quotidien qui peut varier selon les activités du moment. Lorsqu’ils sont à quai, les pêcheurs travaillent de 6h30 à 18h, principalement pour décharger et entretenir le navire. »

En mer, le quotidien diffère. Les équipages restent en mer entre 2 semaines et 2 mois complets, concentrés essentiellement sur la recherche de bancs de poissons, une mission qui combine observation minutieuse et utilisation d’outils électroniques avancés. « Une fois le banc de poissons repéré, l’équipage se met en action pour encercler le poisson avec des filets et le ramener à bord. Cette opération dure généralement entre 2 à 3 heures, parfois plus en cas de difficulté, comme une déchirure du filet », explique Pierre-Alain Carré.

Les journées en mer sont donc intenses, mais après 8 semaines de navigation, les marins bénéficient de 8 semaines complètes de repos à terre, sans aucune obligation professionnelle. « C’est un métier où l’effort est vif par moments, mais il n’est pas continu. Les marins ont ainsi la possibilité de récupérer pleinement pendant leur période de repos », souligne Pierre-Alain Carré.

Le rythme de travail des marins pêcheurs varie considérablement selon le genre de navigation petite pêche ou grande pêche) et le métier En tout état de cause, le temps de travail réglementaire d’un marin pêcheur est de 225 jours par an, soit l’équivalent d’un rythme d’une profession de cadre à terre.

Le confort à bord : une révolution en mer

Là encore, les situations sont très différentes selon la taille des bateaux (de plus de 100 mètres à moins de 3 m de long). Les grands bateaux modernes offrent aujourd’hui des cabines individuelles ou doubles bien équipées. Pour les officiers, elles comprennent souvent un bureau, une salle de bain privative, et sont suffisamment spacieuses pour offrir un certain niveau de confort avec des lits doubles, des armoires, une télévision et même un ordinateur. Les navires les plus récents intègrent des espaces de détente, comme des salles équipées de cinémas, de jeux vidéo et même des salles de sport. Les bateaux plus anciens sont moins confortables. Et l’aménagement varie considérablement en fonction de la taille du navire, les besoins en matière de confort individuel n’étant pas les mêmes selon la durée des campagnes de pêche.

L’amélioration des conditions de vie à bord est aussi marquée par une meilleure gestion de l’hygiène, avec des cuisines en inox comparables à celles des restaurants, des machines à laver et des équipements pour le séchage des vêtements, essentiels dans un environnement marin humide.

Côté santé mentale, pour prévenir l’isolement, la connexion Internet est désormais fréquente, permettant ainsi à chacun de maintenir un lien avec l’extérieur.

Une rémunération à la hauteur des défis

Les salaires des marins pêcheurs varient en fonction des types de pêche et des niveaux de responsabilité. Pierre-Alain Carré explique que pour un matelot, « le salaire moyen se situe autour de 2000 à 2500 euros par mois, avec des pics pouvant atteindre jusqu’à 5000 euros lors des périodes particulièrement favorables ». Si ces montants fluctuent considérablement en fonction des résultats de la pêche et des saisons (on parle de salaire à la part), un minimum de 105,43 euros par jour de mer, lissé sur l’année 2024, est désormais garanti.

En revanche, les salaires des postes supérieurs sont bien plus élevés : « Au thon tropical, un capitaine de pêche, occupant une fonction de cadre supérieur, peut gagner entre 140 000 et 200 000 euros par an », tandis qu’un chef mécanicien perçoit généralement environ 150 000 euros annuels. Pour les lieutenants ayant l’équivalent d’un bac professionnel, les salaires varient entre 50 000 et 80 000 euros.

Dans la plupart des autres métiers de la pêche, les salaires sont moins élevés mais restent néanmoins supérieurs aux salaires à terre, à qualification égale.

A noter que ces rémunérations sont d’autant plus intéressantes que des abattements fiscaux sont susceptibles de s’y appliquer.

Un vent de changement au sein des équipes

Un nouveau vent souffle sur la profession, avec une transformation manifeste du métier et une adaptation aux réalités sociales et technologiques. Pierre-Alain Carré observe que la modernisation des équipements et la mise en place de technologies avancées, comme les outils de cartographie océanique et les systèmes de gestion des quotas, contribuent à ce changement : « Les grands navires de pêche sont désormais équipés de technologies sophistiquées qui facilitent le travail et améliorent la sécurité », affirme-t-il en citant aussi l’usage de l’intelligence artificielle, qui s’invite peu à peu à bord. Nécessairement, cette technologie est prise en charge par des professionnels de plus en plus qualifiés. Conséquence : il est envisagé d’élargir les bassins de recrutement et d’intégrer des compétences issues de formations techniques spécifiques, comme l’ingénierie en froid industriel ou l’informatique. « On pourrait bientôt voir des ingénieurs frigoristes ou des informaticiens embarquer sur les bateaux », souligne le Directeur de l’armement. Une piste pour répondre à la question de l’attractivité du métier de marin et à la rupture de la transmission familiale de la profession.

La pêche a toujours su s’adapter aux évolutions de son époque et continuera de se réinventer face aux défis de son temps, en modernisant ses équipements, en améliorant les conditions de vie à bord et en attirant de nouvelles compétences. Comme le souligne la transformation déjà en marche, nous pourrions bientôt voir de nouveaux profils de pêcheurs sur le pont, faisant la force d’une filière où tradition et innovation naviguent ensemble.